انتشرت دعاوى النسوية وأُضرمت أيديولوجياتها كالنار في الهشيم، فهي محاولات تقف على قدم وساق لإعادة صياغة العالم وكتابة تاريخه بمداد عدائي صارخ. عالمٌ حيث السلطة فيه مُحتَكَرةٌ للمرأة، هي الآمر والناهي، كل الأدوار المركزية القيادية منها والسياسية تسير وتتحدد وفق ناموسها المقدس الجديد، مجتمع فيه يُنسب الأبناء للأم، وينحصر حق الإرث في فرع الأم في سلسلة النسب، وحتى الزوج يقطن مع عشيرة الزوجة/الأم.

حرب امتلأت صفحات الكتب والمواثيق بزخرفة وتزيين شعاراتها؛ لإنزالها على أرض الواقع، في محاولة لمحاكاة العالم الأصلي الأمومي بحسب ما يزعمون، إذ تقول الكاتبة النسوية مارلين فرينش في كتابها: (الحرب ضد المرأة): “إن التجمّعات السكنية البشرية الأولى كانت تعبد آلهة مؤنثة، وتعيش في تناغم قائم على التساوي، وتنعم بالرخاء المادي، حيث كانت المرأة تتمتع بمكانة أعلى من الرجل، وباحترام أكثر منه، ثم جاء (النظام الأبوي) ليحل محل هذه المجتمعات، وعلى رأس (الملوك الكهنة) الذي خلقوا نظامًا طبقيًا يُخضع المرأة”.

معاول الهدم

على أساس فرض المساواتية بل وتسليم السلطة للمرأة، فقد سعت أيدولوجيا النسوية بخطوات حثيثة لرفع معاول الهدم والوقوف في وجه كل من يقعِدها عن بلوغ غايتها، فكان السبيل الأوحد هو تثوير الأنثى ضد الرجل، بتقديمه كعدو، وسلطوي، و متآمر لا خير فيه، حتى تنأى وتنفر -رويدًا رويدًا- من كل رابطة يكون هو أحد أطرافها، سواء كان أبًا أو أخًا أو زوجًا، بالإضافة إلى تشويه وازدراء كل ميل فطري للأنثى، مثل: الرغبة في الزواج أو الأمومة! باعتبار الزواج مؤسسة تقوم على مقايضة النساء كسلعة بحسب (جاكلين جيلر)، وبما أنه “مجرد عبودية للمرأة، فإن على الحركة النسوية مهاجمته.. والطلاق هو سبيل النساء المحبطات والعاجزات والمغامرات” كما ترى ستيلا كرونان.

أما عن الأمومة، فتجيبنا نانسي شودري بالقول: “الأمومة سجن للمرأة في إطار نوعي تفرضه على نفسها، إذ إنه ليس من الضروري أن تكون المرأة أمًا”. غريزتكِ، فطرتكِ، جبلتكِ.. ما هي إلا أساطير اختلقها الرجل والضغط المجتمعي لتقييدك بها وسلب حريتكِ! لذا فالحركة النسوية قائمة قاعدة لا شاغل لها غير تمكينكِ وتحريركِ!.

التعليم وتقليل النسل

لم تأل الحركة النسوية جهدها في تمزيق نسيج الحياة الطبيعي وفطرتها المقتسمة بين الذكر والأنثى؛ لذا تفننت في تنويع الأساليب والطرق لتوسيع الفجوة بينهما، إما عن طريق تثوير المرأة ضده الرجل، أو بتنصيب عقبات وأصنام تخدم أيديولوجيتها الخبيثة على المدى البعيد، وتباعد بين الشباب والزواج أطول فترة ممكنة!

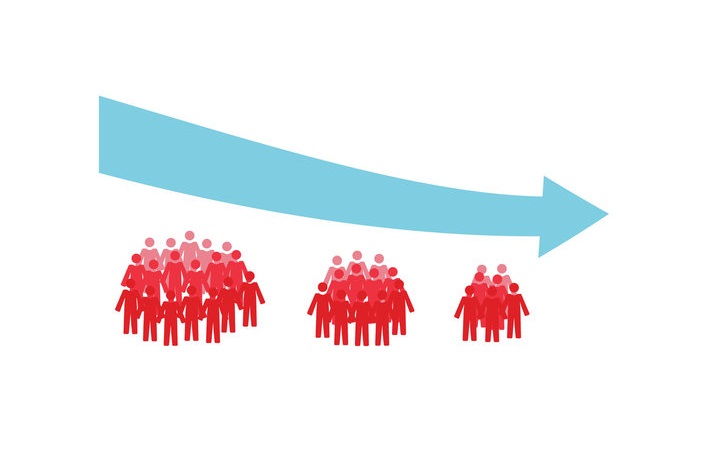

وهو ما تؤكده التقارير الواردة من منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها على دور التعليم في إنجاح هذه النقطة، ومن ذلك ما ورد في تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بالقاهرة (١٩٩٤) من أن زيادة تعليم المرأة تسهم في زيادة تمكينها وفي تغيير سن الزواج، وفي تخفيض الأسر، وهو الأمر الذي تشدد عليه منظمة الأمم المتحدة وتعلنه صراحة بالقول: “إن المرأة المتعلمة أكثر استجابة لبرامج تنظيم الأسرة، وهي تميل إلى المشاركة في التنمية الاقتصادية التي يمكن أن تعيقها (كثرة الإنجاب)، ويؤكد هذا الزعم تلك الدلالات الإحصائية التي تشير إلى أن زيادة تعليم النساء تؤدي إلى (الإقلال من الخصوبة) أكثر من زيادة مماثلة في تعليم الرجال”. (1)

وهو ما بذلت في سبيله المنظمة وسائل عدة، لعل أبرزها “التركيز على أهمية التعليم في كل المراحل: الابتدائية، الثانوية والجامعية”، في محاولة منها لإطالة فترة تعليم المرأة بشتى الوسائل حتى لو “اضطرت إلى جعل التعليم الأساسي يمتد لست سنوات بدلاً من خمس، بالإضافة للتشديد على التعليم العالي كعامل مساعد على تأخير فترة الخصوبة عند المرأة، بحيث لا تبدأ مرحلة الإنجاب في سن مبكرة، بل تبدأها بحلول الثلاثين من عمرها؛ وبالتالي تقليل عدد الأفراد إن لم يحصل العزوف بالأساس”. (2)

كما أكد الباحثون وشددوا على أهمية التعليم في القيام بالدور البديل -وخاصة التعليم العالي- في تحديد النسل وتقليل الخصوبة بفاعلية أكثر من استخدام وسائل تحديد النسل؛ لذا ورد في وثيقة للجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه “ينبغي على الدول إنشاء المزيد من المدارس وتوظيف مدرسين مؤهلين وخصوصًا المدرسات الإناث، وتدريبهم فيما يتصل بمواضيع مثل المنظور الجنساني”.. تلك كانت أضمن وأفضل (موانع الحمل) على حد تعبير (فيديريكو مايور).

كل هذه الاتفاقيات شغلت المنظمات النسوية القسم الأكبر في إنفاذ بنودها والضغط على الحكومات لمواءمة قوانينها المحلية مع توصيات هذه الاتفاقيات في سياق محاربة الزواج المبكر!

الجندر وتغيير أشكال الأسرة

بما أن النسوية جعلت العالم كحلبة صراع بين الجنسين فهي بذا لم تترك واديًا لتنحية أو محو معالم الرجل إلا وسلكته؛ لذا لا غرابة إن تحالفت أو قل كانت الداعم الرئيس للحركات الجنسية المناقضة للفطرة حول العالم؛ لأنها رأت فيها اللبنة الأساس لإنفاذ مطامحها على أرض الواقع بخطى ثابتة. من خلال الدعوة إلى إيجاد بدائل تُغني عن الأسرة التقليدية -كما أسمتها- المكونة من زوج وزوجة وأبناء، معتبرة أنها نمط اجتماعي تاريخي يُمكن تجاوزه! وتسعى إلى تشكيل أسر جديدة على رأسها: الأسرة المثلية (أنثى وأنثى، وذكر وذكر)، وهو مطمع أعربت عنه صراحة الكاتبة والمنظرة النسوية (مونيك ويتق) بالقول: “إن خلاصنا تطلب منا أن نبذل كل ما في وسعنا لتحطيم طبقة النساء التي يستخدمها الرجال لتشكيل النساء وفق رغبتهم. وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بتحطيم نظام الزوجية (ذكر/أنثى) بوصفه نظامًا اجتماعيًا قائمًا على اضطهاد الرجال للنساء، والذي أنتج الاعتقاد في الفرق بين الجنسين كتقنين لهذا الاضطهاد”. (3)

وبذا بعد أن بُدئ الأمر بالمساواة التامة انتهى بها إلى الاستغناء عن الرجل بالكلية، عن طريق اجتثاث العلاقات الجنسية، وخلق علاقات مطموسة المعالم، الكل فيها واحد، لا يتفرد فيها هذا عن ذاك! معتبرة أن “القضاء على الأدوار المرتبطة بالجنس لن يتحقق إلا بالقضاء على الأدوار الثابتة التي يقوم بها الرجل والمرأة في عملية الإنجاب”. (4)

النسوية على هذا الأساس جعلت من الجندر هو الحجر الأساس في مسيرة دعوتها إلى إلغاء الفوارق بين الجنسين، بعد أن تم اعتماده كأداة تحليلية لفهم أبعاد هيمنة الرجل، واعتباره أداة تفصل ما بين البعد الاجتماعي والثقافي، أو كما عبر عالم الآثار الاسترالي ف.جوردون تشايلد V. Gordon Childe منذ خمسين عامًا عن فكرة عدم وجود طبيعة بشرية سوى تلك الطبائع التي صيغت تدريجيًا في داخل التاريخ الإنساني، حين جعل عنوان دراسته الكلاسيكية عن الحياة في العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث والحياة الحضرية الأولى: (الإنسان يصنع نفسه) “واليوم يمكننا أن نقول -بمساعدة حس صقلته الدراسات الأخيرة-: إن التاريخ هو سرد للطريقة التي يصوغ الرجال والنساء بها أنفسهم، مرة بعد”.

صُنع في الصين!

وسط هذه الدعوات الصارخة للحط من قدر مؤسسة الزواج والأمومة، كان لا مناص من أن تعيش بعض الدول تبعاتها. ولعل على رأسها الصين التي لم تلبث أن خرجت مؤخرًا بخبر تعلن فيه تطويرها لأرحام اصطناعية للأجنة البشرية، بعد أن تراجع مستوى معدلات المواليد إلى المستوى الأدنى لها منذ ستة عقود.

ولنقف عند (الأرحام الاصطناعية) فهي عبارة مُخبرة عمّا آل إليه الإنسان، إذ أصبح قاب قوسين أو أدنى من الإجابة ذات يوم عن سؤال من (أنت؟) بــ: (أنا منتَج صُنع في الصين)!

كيف لا والحال أن: المادية الليبرالية والإلحاد والنسوية كلها تتقاذفه مجتمعة من هنا إلى هناك.. كيف بالمرأة وقد أصغت آذانها للنسوية المغرقة في ازدراء ما اعتبرته مجرد وظائف نمطية للمرأة لا حرية لها إلا بالتحرر منها! أو كما قالت النسوية إيزنشتاين: “إن ثورة الفيمنيزم قد جاءت فقط عن طريق رفض الأسرة البيولوجية.. يجب القضاء عليها من خلال بناء خيار (الإنجاب الصناعي)، وتتشئة الأطفال بمشاركة أفراد المجتمع في ذلك.. فقط بإلغاء كل من المسؤولية الفيزيائية والسيكولوجية للمرأة يكون ممكنًا إنجاز تحرير المرأة”. (5)

(الإنجاب الصناعي) أو قل: المصنع البديل لإنتاج وحدات (أطفال) أرخص، أبخس وأسرع لتدوير عجلة الرأسمالية! منتَج كغيره من المنتجات والأشياء. معايير على هذه الشاكلة هي التي أفضت الساحة لعناوين على شاكلة: (الصين تختبر أرحامًا اصطناعية لتحرير المرأة من آلام الإنجاب)، ومثل (رشاقتكِ أولوية مع الأرحام الاصطناعية سيدتي)!

نعم سيدتي، الكل هبّ لسلخكِ عن فطرتكِ، لا عليكِ فحتى التكنولوجيا سُيِّرت وسُخرت لأجلكِ حد الاقتناع بحقيقة: لا حاجة للرجل أو الأبناء في حياتكِ بعد اليوم!

يكاد العاقل يجزم أن الأرحام الصناعية لو وُضعت في أيام مقبلة بين أيدي النسويات لجعلن منها مقصلة إعدام للرجل. حتى يتسنى لها الوفاء بلاءاتها الخمس: (لا للدين، لا للرجل، لا للحجاب، لا للزواج، لا لختان الرجل)!

شعار كأنه التصديق والتطبيق العملي لقوله تعالى: {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ} (البقرة: ٢٠٥)، فالنسوية -كما قال د.سامي عامري- ما هي إلا تحرير للمرأة من الشريعة بعلمنة حقوقها وواجباتها، وتحرير لها من أنوثتها بالتخلص من ما يميزها عن الرجل، وتحريرها من المعنى النبيل للحياة بأن تجعل مناكفة الرجل مطمحها. النسوية اغتيال للأنوثة الجميلة بيد العدميات، بروح داروينية بغيضة!